ふたば組

2025.10.30

保育室の環境は、子どもたちの身体発達や興味関心に合わせて変えています。

子どもたちは保育室を歩行やハイハイで探索し、遊びを見つけています。

写真のお子さんは、サークルの壁面遊具に手を伸ばし、まずはホースの感触を確かめていました。

穴が開いているところに指を入れた後、チェーンを通す遊びに変化しました。

上から下にチェーンが落ちてくることが初めは不思議そうな表情でしたが、同じ行為を繰り返すことで物のしくみを学習しています。

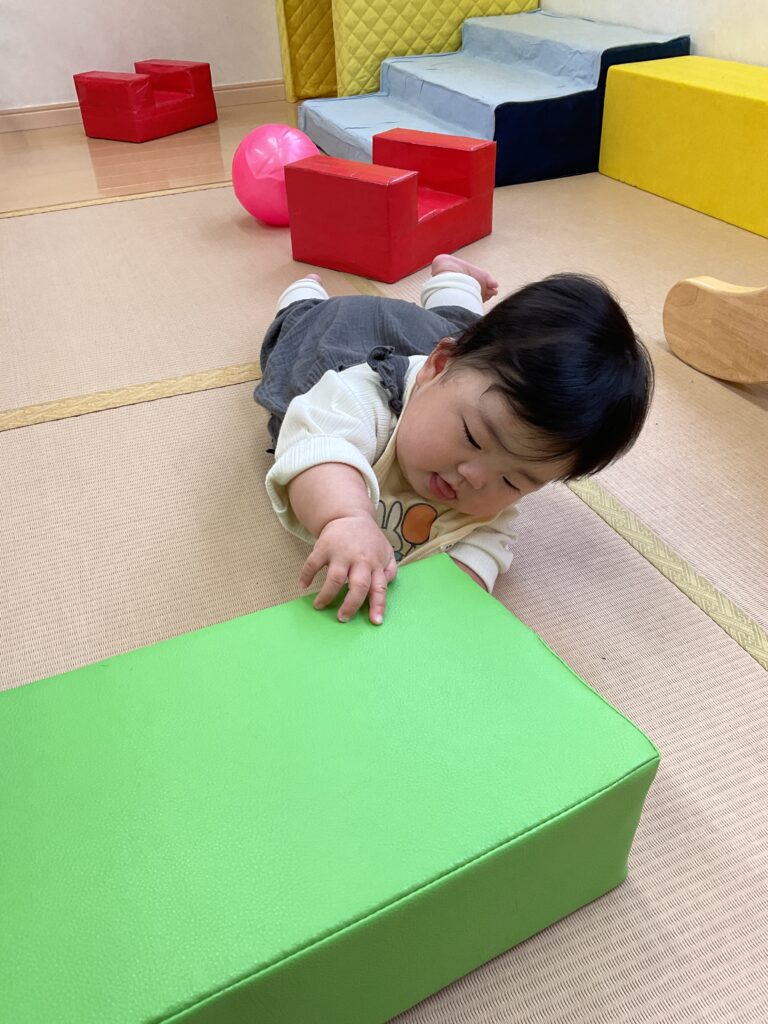

首、腹筋、背筋の筋力がついてきて、うつ伏せの体勢で顔を上げていられる時間が長くなってきました。

そのため、周りの物に興味を示し触ってみようと手を伸ばす中、なかなか手が届かず「んー」と声を出したり、泣いて訴えかけたりして歯がゆい想いを表現しています。

足の指に力を入れ床を蹴って前に2、3歩進むことができた瞬間には、笑顔を見せていました。

写真は保育士の「前に進めたね」「手が届いたね。クッションやわらかいね」との声かけに表情で応答している姿です。

保育士が遊びのモデリングになることもあり、模倣が好きな時期の子どもたちは身近な大人や子どもたちのことを真似ています。

帽子を被り、カバンを持ち、まるでお出掛けをするようなスタイルのお子さん。

着脱にも意欲的になっているので、遊びの中で帽子を被る、靴下を履くなど、着脱の動きもできる環境を整えています。

保育士が「どこかにお出掛けするの?」と声をかけると、手を振り「ばーばー(ばいばい)」と言いながら保育室を歩いていました。

模倣遊びが広がるよう、保育室には同じ遊具を複数用意しています。写真は他のお子さんのように帽子を被ることに挑戦。

模倣遊びが広がるよう、保育室には同じ遊具を複数用意しています。写真は他のお子さんのように帽子を被ることに挑戦。

帽子が少しずれることに不快を感じ、帽子を調整していました。

自我が芽生え始め、自分でやりたいという意思も見られてきたので、その意思を尊重しながら関わっています。

セントリーボトルを立てる、転がす、振る、傾けるなどすることで、手や手首のさまざまな動きを促します。

ボトルを立てると中身が下に落ち、転がすと揺れ動くといった、中身のビーズが様々に変化するのを観察しています。

保育室に陽が入ると、水やビーズの色合いも違ってみえていたので、顔を傾け、見る角度も変えながらボトルを覗き込む姿が見られました。